こんにちは、福岡市議会議員の木村てつあきです。私は最近、発達障がいの子どもたちが安心して教育を受けられる環境を実現するために、現場の方にお話をうかがいながら勉強しています。

発達障がいという言葉を聞いたことがあるでしょうか。発達障がいがある方は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどを苦手にしている傾向にあります。そのような子どもたちは強い特性を持っており、優れた能力を持っていることも少なくありません。

発達障がいの中で、割合が大きいものに自閉症・情緒障がいというものがあります。自閉症や情緒障がいをお持ちのお子さんは、小中学校における集団教育を受けることがが苦手です。そのため、一般の教室とは分けて授業を行い、専門的な知識のある教員から適切な指導を受けることにより、安心して学校に通えるようになります。

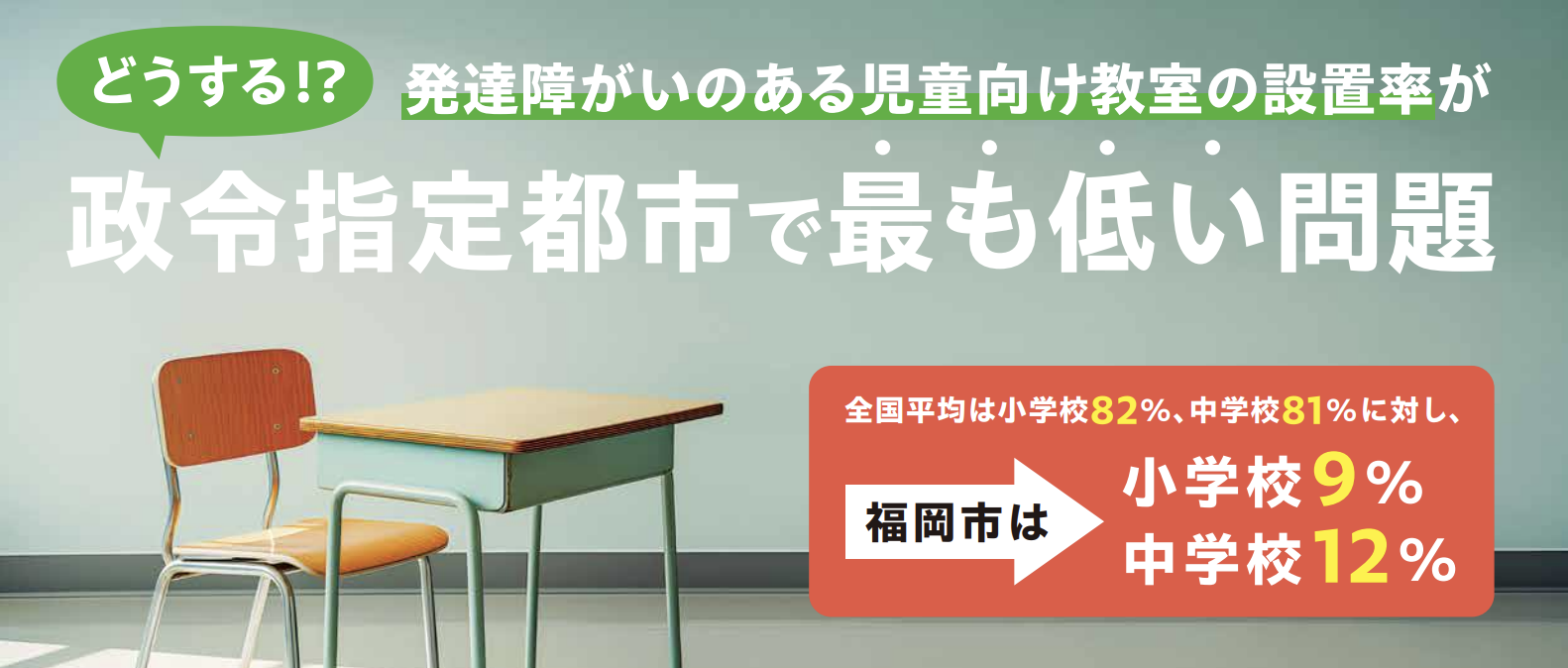

福岡市では、その自閉症・情緒障がいの子ども向けの教室が日本の政令都市と比較しても、かなり少ない現状があります。2022年4月3日の読売新聞にて、自閉症・情緒障がい向け支援学級設置率が20政令市の中でも最低であるという内容の記事が掲載されました。

当該記事によると、全国の小中学校における自閉症・情緒障がい向け支援学級の設置率の平均は小学校82%、中学校81%にも関わらず、福岡市は小学校9%、中学校12%という状況だと報じられています。自閉症・情緒障がい向け支援学級を必要としている方が年々増えている中、この状況では対応ができません。このような状況になってしまったのには、理由があります。

これまで、福岡市は自閉症・情緒障がい向け支援学級について「拠点校」を設ける対応をしてきました。各小中学校に支援学級を設けるのではなく、設備を備えた「拠点校」でより専門性の高い指導を受けられるように整備したのです。専門性の高い教員が指導するメリットがある一方、校区外の学校に通わなければならないため、送迎などの問題もありました。

私は福岡市が行っていた「専門性の高い教員が指導する」という方針そのものは正しかったと思っています。しかしながら、年々対象となる児童が増えるだけでなく、共働きの家庭が増え、毎日の送迎が必要となる状況が時代に合わなくなってきたのです。

福岡市はこの状況を課題だと認識しており、方針転換。現在はより多くの支援学級を設けようと、急ピッチで対応を進めています。しかしながら、そこにはまだ大きな課題が2つあります。

まずは、教室の空きスペースの問題です。福岡市にはエリアによっては人口が極端に多い地域があります。そういった地域の小中学校は「過大規模校」と言われる状況にあり、学校の中に支援学級を設置するスペースが残っていないのです。そのような場合は、教育委員会で将来的な生徒増加の見込みを立て、別途プレハブで教室を作るなどといった対応を行います。

もう一つは、指導する教員が不足していることです。現在、急ピッチで現職の小中学校の教員の方々が自閉症・情緒障がいの子どもに対する指導に関する研修を行っています。小中学校の教員の長時間労働に関しては、全国的な社会課題になっているにも関わらず、さらに負担がかかる状況になってしまっているのです。

現在はこういった現場での頑張りによって、福岡市の自閉症・情緒障がい向けの教室や教員の問題は改善に向かっています。しかし、現場は疲弊する一方で、まだまだ課題は山積みです。今後もこの問題には注視を続け、子どもにとっても、親御さんにとっても、現場にとってもより良い状態になるにはどうすればよいのか、考えていきたいと思います。

今回のテーマについては、木村てつあきのYouTubeチャンネルでもお話ししています。コメント欄を開放しておりますので、みなさまのご意見をお待ちしております。